Технология изготовления и бытование глиняной игрушки в с. Добром Добровского района.

Носители Район Нас. пункт Ответственная организация Ответственное лицо Техники исполнения ОННТехника и технология изготовления

Тип действия Формы жанровых направлений ОННТехники и технологии, связанные с традиционными промыслами и ремеслами

Краткое описание ОНКНПо утверждению историков, гончарный промысел в с. Доброе (бывшем городе) существовал уже в XVII – XVIII вв. В начале XX в. в Добром несколько семей занимались гончарным промыслом: Днеприковы, Долгих, Подлесных, Пустоваловы, Тюрины, Линевы. Гончары работали на дому, некоторые затем вошли в организованную в 1938 году артель «Ударник». Традиционно в Добром ведущим и основным был гончарный промысел, секреты которого традиционно передавались по мужской линии. Промысел кормил гончаров и их семьи. Глину добровские гончары добывали в Екатериновском овраге, привозя ее в свои мастерские на телегах, запряженных лошадью, а то и коровою. Глина эта имела серый цвет, после обжига черепок приобретал бело-розовый оттенок.

Качества местной глины, помноженные на высокое мастерство гончаров, позволяли тянуть посуду с тонким, прочным черепком, плавным «певучим» силуэтом. Посуда добровских гончаров славилась своей легкостью, красотой и гармоничностью форм, долговечностью и удобством использования. Прочная посуда была с тонким, звонким черепком от кремового до персикового цвета. «Возами возили» гончары свои крынки в соседнее с. Замартынье на молочную ферму. Изделия добровских гончаров пользовались большим спросом в близлежащих селах и городах.

Кроме посуды, мастера так же изготовляли игрушку. Своим существованием добровская народная игрушка в большой степени обязана народному мастеру Ивану Константиновичу Пустовалову (1926-2001). Сам мастер, как и его брат, Василий Константинович Пустовалов (1933-2013), – потомственные гончары. Поскольку братья Пустоваловы работали на производстве, в керамическом цехе с. Доброе, цвет и особенности декора игрушек определялись диапазоном производственных керамических красителей – коричневый, желтый, зеленый, синий ангоб с последующим закреплением слоем прозрачной глазури, желто-зеленая и коричневая глазурь.

Добровскую игрушку условно можно разделить на две группы. Одна, наиболее многочисленная, связана с влиянием романовской глиняной игрушки (6, с.127.) – это пустотелые и цельные фигурки-свистульки птиц и животных, вытянутые по горизонтали и окрашенные подобно романовским – одним цветом голова и три разноцветных полосы поперек спины. В эту же группу можно отнести всадника.

К другой группе относятся игрушки гончарного типа. Появление подобных игрушек естественно в промысле, где преобладает гончарное дело. Идентичность формы в изображении женской и мужской фигур свидетельствуют, по утверждению Н.А. Прямковой (5), о достаточно архаичных истоках этого сюжета. Кроме игрушек, добровские гончары лепили также игрушку (как и «игрушечную» посуду выделывали) для своих малых деток и внуков.

Основные образы игрушек из глины.

Форма добровской глиняной игрушки, особенности пластической трактовки образов напрямую связаны с особенностями глины как исходного материала, традиционных способов его обработки, приемов лепки, выверенных поколениями гончаров. «Форма вытягивается, наращивается, вдавливается и набухает, образуя выпуклости, приобретает четкий, выразительный силуэт. В произведениях У. Бабкиной, Т. Зоткина, А. Карповой, И. Пустовалова и других наблюдения за действительностью преломляются через фольклорные представления. Чередование выпуклых и вогнутых поверхностей несет тепло прикосновений рук талантливых мастеров, форма организует пространство, образ монументализируется» (3, с. 26). Игрушки различны не только по «краске», но и по форме, особенно юбки-стакана (рюмки): юбки нерасписных барышень пропорционально более вытянуты, имеют иной характер силуэта в области «талии-бедер».

Мастера лепили фигурки-свистульки птиц и животных, оленей, кавалера-орденоносца, всадников, подбоченившихся барынь. И.К. Пустовалов выделывал также копилки. Баба-копилка выполняется на гончарном круге на основе формы кувшина для вина (масла). Копилки были, соответственно, несколько большего размера, чем игрушки. Сзади-сбоку они имели щель для монеток. «Юбки» копилок Иван Константинович впоследствии украшал налепами в форме кружочков (цветов) и жгутиков (листьев, веток). Добровская баба-копилка представляется вполне органичной – женский образ в народном искусстве неразрывно связан с плодородием, благосостоянием, достатком. Иван Константинович изготавливал также копилку-мужика, возможно, в пару бабе, чтобы не скучно ей было. И опять же, с гармоникой.

Уникальным и самобытным образцом народной пластики является добровская «барыня», которая лепится на основе выполненной на гончарном круге рюмки (чашки, стакана). В основе юбки барыни – перевернутая рюмка, из ножки которой вытягиваются руки фигурки. Голова и детали налепливаются дополнительно. Барыня изображается с ребенком, с двумя детьми, с птицей, а также с собачкой под мышкой, с сумочкой, платочком, либо вообще без этих элементов. Форма рюмки в добровском промысле очень естественно и логично легла в основу антропоморфной фигурки, которая, по словам Пустовалова, могла быть рюмкой-перевертышем.

«Наряд» добровской барыни отражает особенности женского традиционного костюма селений Добровского района (Добринского уезда). Форма юбки добровской барыни, имеющая гончарную основу, претерпела с течением времени некоторые изменения. Характер декорировки также менялся.

В основе мужской фигуры в добровской игрушке – также перевернутая рюмка (чашка, стакан). Идентичность формы в изображении женской и мужской фигур свидетельствуют, по утверждению Н.А. Прямковой, о достаточно архаичных истоках этого сюжета (6, с.127.).

Литература:

1. Истоки: Добровская керамика: Информационно-методический сборник №5: Издание Липецкого областного дома народного творчества. – Липецк, 1997.

2. Колобкова И.А. Экспедиции ГРМ в центры традиционной глиняной игрушки // Народное искусство: Исследование и материалы. – СПб, PALACE EDITION, 1998. – С. 137-143.

3. Некрасова, М.А. Современное народное искусство: По материалам выставок 1977-1978 годов / М.А. Некрасова. – Л: Художник РСФСР, 1980.

С. 26

4. Пастухова С.Ю. Глиняная игрушка села Доброе Липецкой области / С.Ю. Пастухова // Образование. Наука. Культура Материалы VI Международной научно-практической конференции: сборник научных статей. Под общей редакцией Б.В. Илькевича, Ответственный редактор: Н.В. Соловьева. – Гжель: ФГБОУ «Гжельский государственный художественно-промышленный институт» (Электроизолятор), 2015. – С.155-160.

5. Пастухова С.Ю. Традиционная керамика села Доброе Липецкой области / С.Ю. Пастухова // Сборник по итогам Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы сохранения и развития гончарства в России». – Вологда, 2007. – С.20-25.

6. Прямкова, Н.А. Пустовалов И.К. / Н.А. Прямкова // Липецкая энциклопедия. Т.3. – Липецк, 2001. – С.127.

Мастер добровского гончарного промысла И.К.Пустовалов (1926-2001 г.г.). Из фонда С.Ю. Пастуховой.

Мастер добровского гончарного промысла И.К.Пустовалов (1926-2001 г.г.). Из фонда С.Ю. Пастуховой.

Гончарная посуда И.К. Пустовалова (1926-2001 г.г.). Из фонда С.Ю. Пастуховой.

Гончарная посуда И.К. Пустовалова (1926-2001 г.г.). Из фонда С.Ю. Пастуховой.

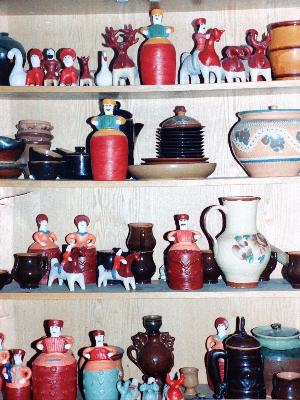

Полочка с керамикой в доме И.К.Пустовалова (1926-2001 г.г.). Из фондов С.Ю. Пастуховой (1972 г.р.).

Полочка с керамикой в доме И.К.Пустовалова (1926-2001 г.г.). Из фондов С.Ю. Пастуховой (1972 г.р.).

Последовательность лепки "собачки". Из фонда С.Ю. Пастуховой (1972 г.р.).

Последовательность лепки "собачки". Из фонда С.Ю. Пастуховой (1972 г.р.).

Последовательность лепки "птички". Из фонда С.Ю. Пастуховой (1972 г.р.).

Последовательность лепки "птички". Из фонда С.Ю. Пастуховой (1972 г.р.).

Мастер и исследователь добровского гончарного промысла С.Ю. Пастухова (1972 г.р.).

Мастер и исследователь добровского гончарного промысла С.Ю. Пастухова (1972 г.р.).

ОЦКНТ, 2021. Выставка в традициях Добровской керамики и глиняной игрушки "Побеги", созданная руками учеников народного мастера России, члена Союза художников России Светланы Пастуховой. Фото Е. Климов.

ОЦКНТ, 2021. Выставка в традициях Добровской керамики и глиняной игрушки "Побеги", созданная руками учеников народного мастера России, члена Союза художников России Светланы Пастуховой. Фото Е. Климов.

ОЦКНТ, 2021. Выставка в традициях Добровской керамики и глиняной игрушки "Побеги", созданная руками учеников народного мастера России, члена Союза художников России Светланы Пастуховой. Фото Е. Климов.

ОЦКНТ, 2021. Выставка в традициях Добровской керамики и глиняной игрушки "Побеги", созданная руками учеников народного мастера России, члена Союза художников России Светланы Пастуховой. Фото Е. Климов.

ОЦКНТ, 2021. Выставка в традициях Добровской керамики и глиняной игрушки "Побеги", созданная руками учеников народного мастера России, члена Союза художников России Светланы Пастуховой. Фото Е. Климов.

ОЦКНТ, 2021. Выставка в традициях Добровской керамики и глиняной игрушки "Побеги", созданная руками учеников народного мастера России, члена Союза художников России Светланы Пастуховой. Фото Е. Климов.

ОЦКНТ, 2021. Выставка в традициях Добровской керамики и глиняной игрушки "Побеги", созданная руками учеников народного мастера России, члена Союза художников России Светланы Пастуховой. Фото Е. Климов.

ОЦКНТ, 2021. Выставка в традициях Добровской керамики и глиняной игрушки "Побеги", созданная руками учеников народного мастера России, члена Союза художников России Светланы Пастуховой. Фото Е. Климов.

ОЦКНТ, 2021. Выставка в традициях Добровской керамики и глиняной игрушки "Побеги", созданная руками учеников народного мастера России, члена Союза художников России Светланы Пастуховой. Фото Е. Климов.

ОЦКНТ, 2021. Выставка в традициях Добровской керамики и глиняной игрушки "Побеги", созданная руками учеников народного мастера России, члена Союза художников России Светланы Пастуховой. Фото Е. Климов.

ОЦКНТ, 2021. Выставка в традициях Добровской керамики и глиняной игрушки "Побеги", созданная руками учеников народного мастера России, члена Союза художников России Светланы Пастуховой. Фото Е. Климов.

ОЦКНТ, 2021. Выставка в традициях Добровской керамики и глиняной игрушки "Побеги", созданная руками учеников народного мастера России, члена Союза художников России Светланы Пастуховой. Фото Е. Климов.

ОЦКНТ, 2021. Выставка в традициях Добровской керамики и глиняной игрушки "Побеги", созданная руками учеников народного мастера России, члена Союза художников России Светланы Пастуховой. Фото Е. Климов.

ОЦКНТ, 2021. Выставка в традициях Добровской керамики и глиняной игрушки "Побеги", созданная руками учеников народного мастера России, члена Союза художников России Светланы Пастуховой. Фото Е. Климов.

ОЦКНТ, 2021. Выставка в традициях Добровской керамики и глиняной игрушки "Побеги", созданная руками учеников народного мастера России, члена Союза художников России Светланы Пастуховой. Фото Е. Климов.

ОЦКНТ, 2021. Выставка в традициях Добровской керамики и глиняной игрушки "Побеги", созданная руками учеников народного мастера России, члена Союза художников России Светланы Пастуховой. Фото Е. Климов.

ОЦКНТ, 2021. Выставка в традициях Добровской керамики и глиняной игрушки "Побеги", созданная руками учеников народного мастера России, члена Союза художников России Светланы Пастуховой. Фото Е. Климов.

ОЦКНТ, 2021. Выставка в традициях Добровской керамики и глиняной игрушки "Побеги", созданная руками учеников народного мастера России, члена Союза художников России Светланы Пастуховой. Фото Е. Климов.

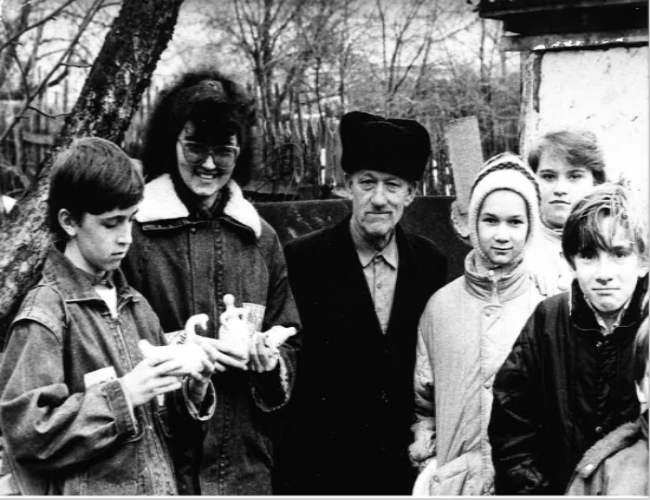

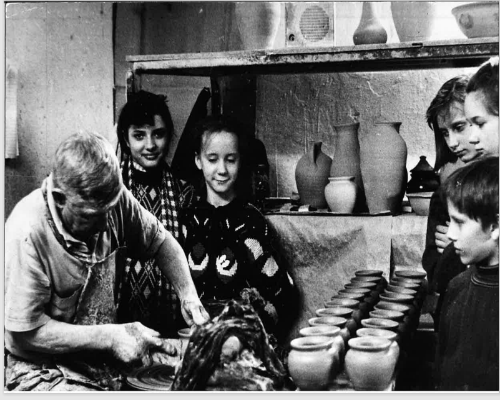

Встреча участников кружка "Глиняная игрушка" ЦДТ "Октябрьский", руководитель Л.Ю.Тихонова (Люрис) с мастером И.К. Пустоваловым (1926-2001). Фото В. Кулик, 1993 г.

Встреча участников кружка "Глиняная игрушка" ЦДТ "Октябрьский", руководитель Л.Ю.Тихонова (Люрис) с мастером И.К. Пустоваловым (1926-2001). Фото В. Кулик, 1993 г.

Встреча участников кружка "Глиняная игрушка" ЦДТ "Октябрьский", руководитель Л.Ю.Тихонова (Люрис) с мастером И.К. Пустоваловым (1926-2001). Фото В. Кулик, 1993 г.

Встреча участников кружка "Глиняная игрушка" ЦДТ "Октябрьский", руководитель Л.Ю.Тихонова (Люрис) с мастером И.К. Пустоваловым (1926-2001). Фото В. Кулик, 1993 г.